応神天皇は、第十四代仲哀天皇と神功皇后の第四皇子で、誉田別尊であります。ご在中、海人部、山部を定められたほか、韓や漢の人々の来朝や帰化するものが多く、外来人との交流を深められ、技芸や文学の興隆に尽くされました。

貞観元年(八五九)宇佐神宮より山城国石清水に勧請され、石清水八幡宮を祀られました。古代日本発展の神として国家国民の信仰を受けてまいりました。

御祭神

応神天皇

応神天皇は、第十四代仲哀天皇と神功皇后の第四皇子で、誉田別尊であります。ご在中、海人部、山部を定められたほか、韓や漢の人々の来朝や帰化するものが多く、外来人との交流を深められ、技芸や文学の興隆に尽くされました。

貞観元年(八五九)宇佐神宮より山城国石清水に勧請され、石清水八幡宮を祀られました。古代日本発展の神として国家国民の信仰を受けてまいりました。

配祀神

市寸島比賣命

明治はじめに八幡宮の境外地(南小路)にあった旧号『弁財天堂』(旧社地東十七間一尺南北十四間三尺)を合祀いたしました。

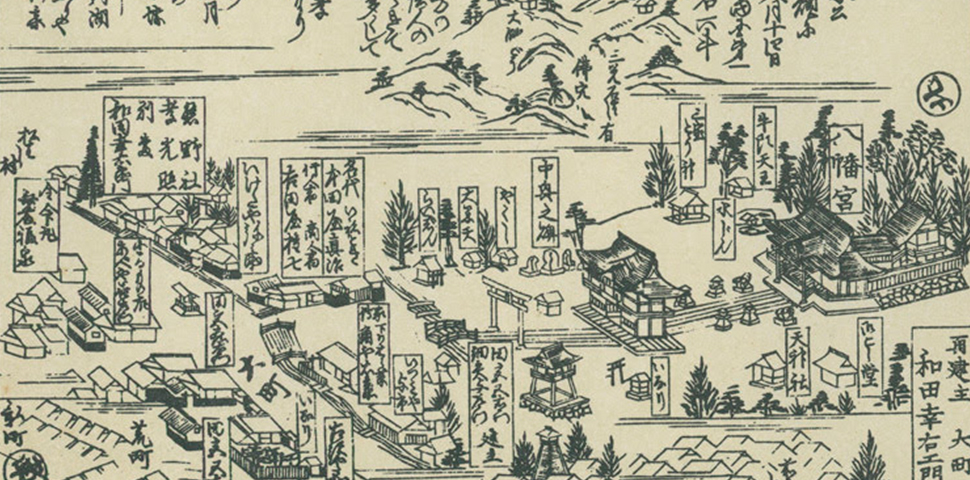

当八幡宮は宝永5年(1708)1月、翌6年(1709)3月、慶応2年(1866)4月、この3度の大火により、社殿等悉く焼失致しております。残存します文献また、相伝うところによると「人皇72代堀川院の寛治5年(1091)、奥州清原氏平定を果たした源義家が神恩に感謝して白鳥村(現村山市白鳥)に石清水八幡(いわしみずはちまん)を勧請(かんじょう)して祈願所にした」と、伝えております。

その後天正年間(1573-1592)には、谷地城主白鳥十郎長久(しろとりじゅうろうながひさ)公が谷地城築城の折、白鳥村より円福寺(えんぷくじ)とともに現在の地に遷し鎮守社といたしました。明治初年までは別当職円福寺をはじめ門徒寺六寺坊により真言宗をもって奉仕されてまいりました。

明治期には神仏分離とともに「郷社 八幡神社」と改称いたします。昭和15年には「県社」に昇格。昭和34年「別表神社」に加列。社名を「谷地八幡宮」と改称いたしました。

昭和63年九月、皇太子・同妃両殿下(上皇・上皇后両陛下)におかせられましては全国育樹祭に御臨席の途次、当宮に行啓遊ばされ、御参拝の後内拝殿にて「林家舞楽」をご覧賜りました。

大太刀一振

谷地八幡宮の「印」について

昭和34年8月別表神社に加列された際、社名を「谷地八幡宮」と改め、現在地にご遷座された当時の社名に復しました。この別表神社昇格を記念し、河北町西里の逸見武翁(俳号・竹石)が篆刻し、石井雙石師監修を得て奉納されたものが、当八幡宮の印になります。

逸見武翁。篆刻を石井雙石に師事。その他漢詩、俳句に秀でた当町を代表する文化人です。昭和48年斎藤茂吉文化賞受賞、昭和54年河北町名誉町民の称号を授与されています。

心得と

お願い

受 付

当八幡宮へご参拝いただいた証(しるし)として、御朱印を承ります。

※お釣りが出ないようご準備のうえ、お納めください。

心得・お願い

御朱印は参拝の証、神様とのご縁の印です。最初に社殿前で参拝してからお受けください。

御朱印帳は、押印・浄書するところを開いてお出しください。御朱印帳をお忘れの方には、紙の御朱印も対応いたします。

社務(祭典・ご祈祷・出張祭の奉仕、年中行事など)の都合により、お待ち時間をいただく場合がありますので、ご了承願います。

書体は書き手により変わりますので、ご了承願います。

御朱印は参拝の証ですので、しかるべき御朱印帳をお持ちください。

貞観2年(860)に、僧円仁(後の慈覚大師)が羽州山寺立石寺を開山した。この時、大阪市四天王寺の楽人林越前守政照が円仁に従って東国に下り、四天王寺の舞楽を山寺に伝えたと古記録に記される。

その後、林政照の子孫は山寺で例年舞楽を奉仕したが、室町時代に慈恩寺(寒河江市)に、さらに江戸時代初期に谷地に移り住み、山寺・慈恩寺・谷地八幡宮の舞楽を司り現在に至る。

この1150有余年の間、門外不出、一子相伝の家憲を固く守り、次々に長子に秘法を伝承している。

林家舞楽は早くに地方に下ったため、平安中期以降の楽制改革(日本化)の影響が少なく、よりシルクロードの面影をとどめていると評される。

嘉暦4年(1329)に描かれた林家秘蔵の舞楽図譜(県有形文化財)には、29曲描かれている。現在は11曲を伝承し、山寺立石寺の臨時法会、慈恩寺は5月5日の一切経会、谷地八幡宮は9月の例大祭にて奉奏している。

昭和26年9月、谷地の舞楽保存会が結成され、地方唯一の伝統芸能の保存につとめ、昭和56年1月に「国の重要無形民俗文化財」に指定される。

平成30年6月には日本遺産「山寺が支えた紅花文化」の構成文化財として、谷地八幡宮と共に指定を受けている。

昭和27年5月、高松宮殿下。

昭和35年5月10日、天皇・皇后両陛下の全国植樹祭行幸啓に際し、天覧を賜る。

昭和63年9月19日には、皇太子・同妃両殿下当八幡宮へ行啓遊ばされ、内拝殿にてご覧賜る。

谷地八幡宮

ご例祭

9月敬老の日を含む3連休の土・日、境内石舞台にて奉奏(雨天時:社殿内舞台)

慈恩寺

一切経会

五月五日(こどもの日)、本堂前の特設舞台にて奉奏(雨天時:本堂内拝殿)